EL YAGE

ETNOBOTANICA DEL YAGE. Banisteriopsis caapi.

Etnoshistoria del yagé

El yagé es una liana o bejuco que entra en la composición de la bebida conocida como Ayahuasca, término quechua castellanizado desde la época colonial, y llamado yagé, al igual que la liana. La liana por sí sola no produce ningún efecto enteógeno. Es necesario utilizar un aditivo para buscar el efecto psicoactivo. Actualmente se conocen más de 90 especies vegetales repartidas en 38 familias (de las que una cuarta parte son plantas por sí mismas enteógenas)4.

Se conocen más de 72 grupos culturales amazónicos que consumen esta mixtura vegetal, siguiendo sus ancestrales tradiciones, la mayor parte de ellos situados en la parte occidental de la Selva Amazónica.

El yagé en el Valle de Sibundoy

En el Valle de Sibundoy, el yagé es pilar dentro de la cosmovisión de los indígenas y sonlos taitas quienes manejan esa fuerza. Cuando se les pregunta en que consiste conocer el mundo o como se conoce, responden: "a través del yagé.

Sería incompleto hablar del pensamiento indígena del Valle de Sibundoy, sin mencionar el "Saber del yagé, legado de sus antepasados selváticos, que les permite no sólo conocer la vida secreta de todos los componentes del mundo (natural, humano, divino) para tener una vida más armónica, sino también les sirve como transmisor vivencial y permanente de su cosmovisión. Es un saber que se vuelve palabra, que se teje en la cotidianidad y se vive en un devenir espiritual. Es saber simbólico y es arte. Por lo tanto, el saber es vivencia y acción simbólica, es comprensión para estar de acuerdo con el mundo, es iluminación y armonía social, que hace presencia en la vida diaria del indígena y donde el principal protagonista es el taita o sabedor, no solamente como curado de males corporales, sino como artista de equilibrios sociales y de convivencia con la naturaleza. Esta liana enteógena, selvática, considerada como el "bejuco del alma" o "la liana de la sabiduría", con su "espíritu" pone en contacto a su aprendiz con el mundo de lo natural y de lo sobrenatural a través de los "sueños" que produce su brebaje; le transporta el alma a lugares inaccesibles a su cuerpo y le enseña, a su vez, los remedios que le obsequia la naturaleza para curar sus dolencias. Con la guía del maestro que a través de sus cantos milenarios conecta el alma con los "sueños", con las visiones del espíritu selvático del bejuco, el aprendiz conoce, de la forma vivencial desde los más detallados secretos del mundo natural, hasta los mitos de los antiguos, determinante en la visión del mundo de su pueblo. Una visión del mundo enseñada por la naturaleza, sus ciclos, por los sueños de la liana que vivencia la existencia de varias dimensiones de la realidad, formando un todo unido que pide solamente reconocimiento y respeto de todas sus partes para mantenerse en equilibrio y crecer.

Estos saberes, transmitidos de generación en generación por los curacas que desde épocas prehispánicas conocen las virtudes del "bejuco del alma", han permitido a los indígenas del Valle de Sibundoy sobrevivir tanto física como culturalmente, a través de los siglos. Físicamente, porque enseñan una relación respetuosa, de equilibrio con la naturaleza que ha asegurado su elemento y culturalmente, porque mantiene vivo su pensamiento, que se perpetúa a diario en el cultivo de la chagra.

El mito del yagé

Entre los indígenas del Valle de Sibundoy y del Bajo Putumayo, se escuchan narraciones sobre el mito del yagé.

"En un principio, la Tierra estuvo a oscuras, poblada de todos los seres vivos, incluido el hombre, pero este carecía de inteligencia y erraba a tientas buscando el alimento. Una noche, realizando esta tarea, el Sinchi Yachac, tropezó con el bejuco del Taita Yagé, lo partió justo por la mitad y lo dio a probar a las mujeres y tuvieron la menstruación. Cuando los hombres lo tomaron, quedaron extasiados viendo como el pedazo que les sobró empezó a crecer y a trepar hacia el cielo. Poco a poco, las sombras tomaron contorno y las siluetas comenzaron a dar pequeños destellos, en el fondo del cielo vieron que el yagé penetraba en una flor inmensa que al ser fecundada se transformó en el sol. De allí bajaron los hombres del sol, cada uno tocando una melodía, que se transformó en un color distinto cuando llegaron a la tierra dispersándose y cada uno depositó la luz y el color en cada ser y cuando el mundo estuvo iluminado, toda esta sinfonía de colores y de música hizo brotar el entendimiento en los hombres, creándose la inteligencia y el lenguaje" (Taita Miguel Chindoy, Kamsá)

De igual manera se relata como se descubrió el yagé:

"El yagecito fue descubierto por unos indígenas que atravesaban una montaña de un vecino, a la pérdida de otra montaña, más los que vivían tras esa montaña serían cuatro o cinco personas; esto es por el Bajo Putumayo, tierra caliente y como allí la tierra es tupida, no se puede observar a larga distancia. Por allá las montañas son limpias. Como allá las montañas son limpias, como allá hay bastantes árboles grandes e inmensos, el espacio del monte es vistoso. Entonces cuando iban, uno se quedó atrás haciendo sus necesidades biológicas. Los demás se fueron adelante. Al ir detrás de ellos, por el lado del camino escuchó que conversaban; él veía que por ahí no había gente, entonces, empezó a correr, para alcanzar a los demás, pero se percató de que cerca de donde hablaban, había un árbol cargado de bejucos. Tomó algunos pedazos y fue a alcanzar a sus compañeros y les contó lo que había sucedido. Juntos prepararon una bebida y al tomarla se emborracharon. En su borrachera escucharon una voz que les decía: "Les habla el Yagé, donde cogieron el bejuco, allí mismo hay un árbol que se llama chagropanga, éste es de mezclarlo y cocinarlo con el otro, entonces, ese puede ver visiones, yo hago el efecto de purgar, limpiar el organismo y la hoja de chagropanga sirve para ver las visiones, eso va en conjunto para los saberes. Ya es para la borrachera, pero no se pierde el sentido." (Taita Martín Agreda, Kamsá)

Estos textos identifican clara y simbólicamente la historia del yagé. El hombre indígena descubre la sabiduría del yagé y la influencia simbólica, de fuerza, y poder para adquirir su sabiduría. Con el "espíritu del yagé, que penetra el pensamiento, descubrieron en él su interioridad espiritual y su situación de ánimo físico.

EL YAGE: PLANTA SAGRADA

Cultivo

Por ser una especie vegetal cuyo hábitat está en las selvas cálidas tropicales de la amazonía, los curacas Ingas del Bajo Putumayo, siembran dentro del monte el bejuco.

Para sembrar las diferentes clases de Yagé se busca un suelo apropiado junto a la sombra de un árbol el cual se abona con material orgánico. Ahora bien, el efecto deseado depende del sitio donde se sembró. Si la liana crece en lo espeso de la selva o cerca de lugares despejados; si la zona en que se encuentra es lugar sagrado o embrujado; a que distancia está la planta de un río o de una cascada.

Las mujeres tienen completamente prohibido pasar por delante de la planta donde está creciendo y especialmente durante el período de la menstruación o cuando están embarazadas, hasta cuando la edad de la planta oscile entre 5 a 6 años, estado en que se puede cortar para prepararla.

Preparación y uso

El yagé, entre los indígenas del Bajo Putumayo, se prepara conociendo la edad del bejuco; de acuerdo al grosor del tallo; también es necesario saber la parte de la planta de donde se va a tomar el material vegetal; si la bebida con que éste va a prepararse será consumida en un ritual curativo o en un ritual mágico - religioso.

Luego, el pedazo escogido se corta en pedazos, se machaca con un mazo en cantidad de media arroba, luego se mezcla las hojas de Chagropanga, Banisteriopsis rusbyana, se pone a hervir en 10 litros de agua hasta que se reduzca a sólo 5 litros. Es recomendable hacer esta preparación dentro de la montaña. Cuando está todo debidamente preparado se invitan a varias personas a participar de esta experiencia. Es indispensable que las personas que asistan a este ritual, hayan guardado dieta, consumido únicamente líquido y no alimentos sólidos, porque perjudica la efectividad del tratamiento.

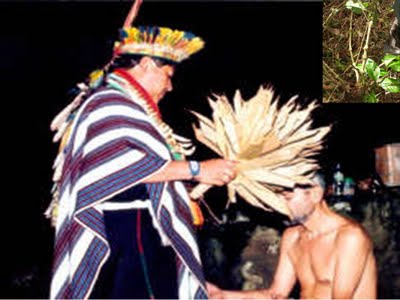

Cuando queda todo listo para el día siguiente y a la altura de las 10 de la noche, el curaca se viste con ropa buena, se pinta la cara para iniciar el Ritual de la toma de yagé, trae el líquido en presencia de los participantes en una totuma grande. El curaca procede en la siguiente forma: En la mano derecha toma la flautilla Guairachinga y en la otra una totumita pequeña con una capacidad de 5 copas de aguardiente. El curaca canta el ritual y comienza a suministrar el bebedizo a todos los asistentes, a la vez desea buena suerte por la efectividad de este remedio. Luego en el aire un ramo de hojas de huairasacha, árbol considerado mágico que crece en el Bajo Putumayo para sacar y alejar los malos espíritus cuando el líquido está bien preparado tiene una consistencia espesa y de 20 minutos a 2 horas comienza a coger la borrachera. El alucinamiento depende de la clase de yagé.

Mientras los participantes están en el proceso de alucinamiento, el curaca sigue cantando y bailando dentro de la sala. El último proceso del ritual, empieza a las 4 a.m. y termina a las 6 a.m. luego de que el curaca efectúa la limpieza del cuerpo de todos los pacientes. Si en el proceso de limpieza el curaca se da cuenta de que alguien está enfermo hace un diagnóstico e inmediatamente procede a preparar el remedio con plantas medicinales.

A pesar de que el yagé es utilizado para los mismos fines, entre los indígenas del Valle de Sibundoy la situación y el contexto cambian, ya que se pasa de una zona selvática a una andina.

Tanto los Ingas como los Kamsás inician el ritual en las horas de la noche y utilizan otros elementos para completar el rito.

Algunos taitas Kamsás, encienden una vela que debe durar toda la noche prendida, si esta se apaga, existe la creencia de que el ritual no tendrá una buena representación simbólica, en otras palabras no habrá "pinta", ni alucinaciones, únicamente hará el efecto de purgante; además el ritual se realiza alrededor de una fogata, aunque otros lo hacen simplemente en un salón grande; utilizan un ramo de hojas de huairasacha, y a cada "medida" le soplan humo de tabaco, le silban y le cantan. Al terminar la sesión, el paciente es soplado y chupado con una mezcla de bulbos de chondor y aguardiente, según dicen los taitas para limpiar el espíritu del participante.

Los Inganos experimentan de manera similar el rito, cambia al inicio de la sesión cuando a cada participante se le da una pepita de chondor para que la mastique y sea comida antes de ingerir la bebida; también cuando en el punto más alucinante de la sesión, el taita toma un cuarzo y lo pasa por todos los integrantes reunidos y lo hecha en la taza grande donde se encuentra el líquido, esto le sirve para diagnosticar enfermedades. Al finalizar la sesión, para hacer la limpieza a los participantes, en primer lugar, el taita, da un jarabe de las siete hierbas para purificar los pulmones y por último hace masticar kurivinán, utilizado para la buena suerte.

Según Ignacio Vergara7, si nos acercamos a participar de este ritual con conciencia de "blancos", lo haremos en forma dominadora y controladora queriendo descubrir placeres y nuevas formas de excitación, lo cual chocará con la espiritualidad del momento, además porque la experiencia misma del yagé es dura a nivel orgánico y psicológico. Una vez que la persona llega a la toma tiene que enfrentarse al choque cultural. Los olores, los sabores, las escupidas, la falta de higiene, de acuerdo a nuestros valores "higiénicos" de salud. Sin embargo, una vez sueltos todos nuestros temores y el control que ejercen nuestras pasiones occidentales, la experiencia y la sabiduría de los taitas son refrescantes y logramos adquirir una valoración y confianza de sus métodos.

Clases

Según Pedro Juagibioy se pueden distinguir los siguientes tipos de yagé:

Cuando el tipo de yagé que se toma es el monohuasca, se siente mareo en la cabeza, el cuerpo liviano, pero no se pierde el sentido, se miran cosas que nunca se han visto en la vida, como montañas en la mitad de una sala, una cadena de colores. Vale la pena anotar, que no a todas las personas les da lo mismo, otras miran, casas, mesas, gente, luego se le aparecen monos de distintas clases, aves, personas ausentes, sin embargo, todas estas reacciones y manifestaciones dependen de la intencionalidad de quien vive la experiencia.

Cuando el tipo de yagé que se toma es el corehuasca, lo primero que se mira es el tigre Jaguar, por esta razón, también se conoce con el nombre de tigrehuasca.

Cuando es el intihuasca lo primero que se mira es el colibrí o picaflor y en los oídos se escucha un zumbido como el batir de alas de un insecto.

El amaron o culebrahuasca, es el más terrible y peligroso. La alucinación comienza de la misma forma que las anteriores, con la diferencia que en este se miran víboras en la mitad de la sala, que se van acercando y que se envuelven en el cuerpo de quien lo toma amenazando con morderlo. Luego cambia el alucinamiento y observa un fogón grande, lleno de gente, dando gritos.

Cuando es la ayahuasca, al principio el efecto es el mismo que los anteriores, luego se produce una variante que consiste en oír el sonido de un tambor y de flautas. Se observa mucha gente.

Cuando es el rayotruenohuasca se inicia el alucinamiento observando en la sala un relámpago y a los pocos segundos escuchan ruidosos truenos.

Todas estas clases de yagé se comportan como purgantes, produciendo vómito y diarrea

0 comentarios